神戸大学発の認知症予防プログラム「コグニケア」とは

高齢者が認知症になっても安心して暮らせるよう、兵庫県神戸市は2019年より、早期受診を補助する「診断助成制度」と、認知症の人が関与して発生した事故による損害を補償する「事故救済制度」を組み合わせた「認知症神戸モデル」を推進しています。

神戸モデルの策定に関わり、この取り組みを学術面で支える神戸大学は、国際的な研究成果に基づいた認知症予防プログラム「コグ二ケア®」を開発し、地域とオンラインの両輪で普及に取り組んでいます。

コグニケアを実施している神戸大学認知症予防推進センター センター長の古和久朋先生に、プログラムの特徴や今後の展望などについてうかがいました。

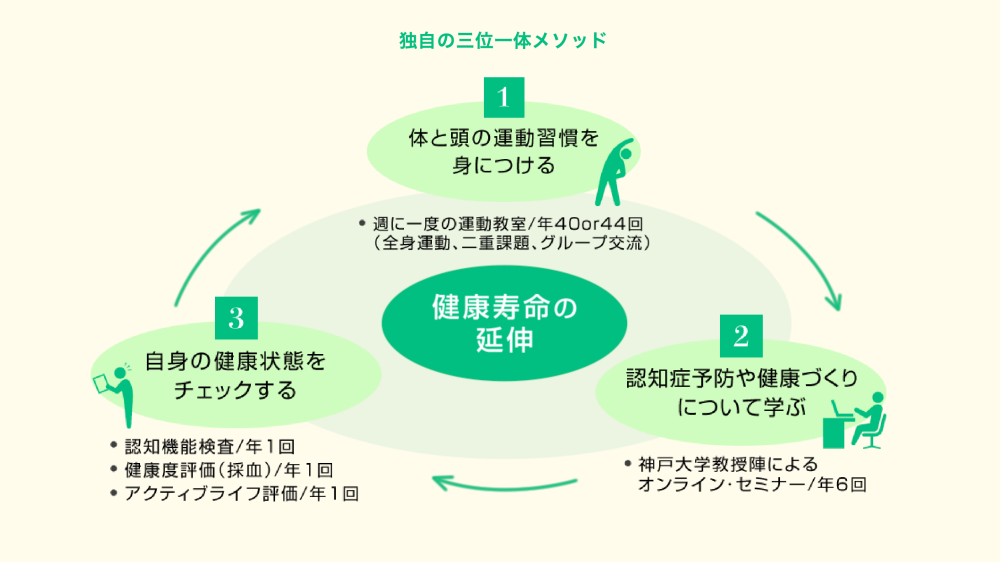

三位一体のアプローチで認知症を予防するコグニケア

世界でも日本でも、認知症予防に関する研究が広く行われ、認知症予防のポイントがかなり分かってきました。そこで、神戸大学ではこうした研究結果を取り入れた認知症予防プログラム「コグニケア」を開発し、2018年から一般の方へ広く提供しています。

「コグニケア」とは、認知を意味する“コグニション”と“ケア”を組み合わせた造語で、認知機能を適切にケアしていこうという意味が込められています。プログラムを構成するのは、「体と頭の運動教室」「健康づくりセミナー」「健康状態の見える化」の3つの要素です。

1. 体と頭の運動教室

週に1度、1回60分の中で基礎体力を維持するための全身運動や二重課題(デュアルタスク)運動、グループコミュニケーションを行います。二重課題運動とは、歩きながら計算するなど、体を動かすことと頭を使うことを同時に行う方法のことで、注意力や遂行機能の改善に効果的だとされています。

【関連記事】エビデンスが裏付ける、本当に有効な認知症予防策とは?

2. 健康づくりセミナー

認知症や高齢者特有の健康課題に関して正しい知識を身につけてもらうことが目的です。年6回実施しており、講師は神戸大学の医師や研究者が務めています。参加者から鋭い質問が寄せられることも多く、講師陣は一般の方でも理解しやすい内容を目指して準備に取り組んでいます。

また、質疑応答を通じて講師や他の参加者と交流を促進することも、認知症リスクを低減させることに役立っていると考えられます。

3. 健康状態の見える化

年に1度、認知機能検査や血液検査などによって健康状態をチェックします。参加者が自分自身の健康状態を把握することで、コグニケアを継続するモチベーションにつながるものと期待しています。

出典:神戸大学ホームページ コグ二ケアとは(http://www.innov.kobe-u.ac.jp/pad/about.html)

この三本柱を組み合わせることで、「楽しく学びながら、体と脳の両方を鍛え、変化を見える化して次の行動につなげる」、これがコグニケアの大きな特徴です。

認知機能の評価で「結果にコミット」

なかでも「健康状態の見える化」は、一般的な認知症予防プログラムには含まれていないことが多く、コグニケア独自のアプローチと言えます。

コグニケアの最大の目標は、参加者の認知機能を維持していただくことです。そのためには、定期的に認知機能をチェックして、参加者自身がその変化に気づき、向き合うことが大切だと考えています。まさに、“結果にコミットする“ことを重視した認知症予防プログラムなのです。

コグニケアの参加者は、認知機能も身体機能も正常な方が多いので、認知機能検査では記憶力だけでなく遂行能力も含めた評価を行います。血糖値やコレステロール値が高いと認知症発症のリスクが高いといわれているため、採血をしてそれらの値も測定します。さらに、生活スタイルや体力に関するアンケート調査を実施し、生活習慣の振り返りを行います。

これらの健康チェックの結果はご本人にフィードバックし、認知機能が維持されている場合には引き続きコグニケアへの参加を促します。もし認知機能の低下が疑われる場合には、認知症専門の医療機関の受診を勧めるなどして、早期に適切な医療へつながれるような仕組みを構築しています。

だれでも参加できるコグニケアで早めの認知症対策を

最初は少人数でのスタートでしたが、2019年10月頃には神戸市内で本格的なコグニケア教室を開催するまでになりました。しかし、それから半年弱で新型コロナウイルス感染症が大流行し、プログラムは中断を余儀なくされることになりました。一方で、参加者からは続けたいという声が寄せられていたため、2020年10月から「eコグニケア」というインターネットを使って自宅から参加するオンライン型のプログラムを開始しました。

現在は、オンライン型のeコグニケアと対面型のコグニケア、どちらかを選んで参加いただけます。対面型の教室があるのは神戸市やその周辺の自治体が中心ですが、eコグニケアであれば全国どの地域にお住まいでも気軽に参加いただけます。

受講料は教室によって異なり、1カ月当たり約4,000~5,000円です。これまでに1,100人程度がコグニケアに参加しており、9割近くの方は継続されています。参加者の年代は70代、80代が圧倒的に多いですが、中には50代、60代の方もいます。コグニケアは健康であれば何歳でも参加できるので、ぜひ若い方に参加していただきたいですね。

50代から始める“脳貯金”

アルツハイマー型認知症は、アミロイドβ(ベータ)などの異常なたんぱく質が脳に溜まることで発症すると考えられていますが、アミロイドβの蓄積は認知症発症の20年前から始まるといわれています。仮に75歳で認知症を発症した場合、50歳過ぎくらいから少しずつ脳内で変化が起こり始めていると考えられるわけです。

そういう意味では、50代から認知症予防に取り組むことは決して早すぎるということはありません。むしろ、若いうちにヘルスリテラシーを獲得して、「認知症を防ぐには生活習慣を改め、血糖値や血圧をコントロールしたほうがいい」と理解することのメリットは大きいと思います。

これまで、コグニケアの参加者は主に自宅で生活している高齢者でしたが、一方で高齢者の中には有料老人ホームなどの施設で生活する方もいます。現在、神戸大学は、有料老人ホームを運営する株式会社ハイメディックと連携して、施設入居高齢者向けコグニケアの効果を検証する臨床研究を準備中です。在宅から施設まで切れ目ない認知症予防プログラムが導入されれば、より多くの高齢者が恩恵を受けられるものと期待されます。

取材・監修にご協力いただいた先生

古和 久朋(こわ ひさとも) 医師

神戸大大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域 教授

神戸大学認知症予防推進センター センター長

東京大学医学部医学科卒業。同大学院修了。マサチューセッツ総合病院アルツハイマー病研究室への留学を経て、東大神経内科特任助教、神戸大学神経内科講師、神戸大学神経内科准教授を歴任。2017年より保健学研究科教授。2021年より認知症予防推進センター長を兼務。※掲載している情報は、記事公開時点のものです。