エビデンスが裏付ける、本当に有効な認知症予防策とは?

認知症の発症リスクを高める要因には、加齢や遺伝などの対策ができないものと、生活習慣や特定の病気などの対策が可能なものがあります。対策可能なリスク因子に対して、生活習慣の改善や適切な管理を行っていけば、認知機能の低下を遅らせ、認知症の予防につながると考えられます。

認知症の専門医である、神戸大学医学部附属病院 認知症センターの古和久朋先生に、生活習慣と認知症の関係や科学的根拠に基づく効果的な認知症予防策についてうかがいました。

動脈硬化を防ぐと、認知症も予防できるのはなぜ?

認知症は、原因となる病気によっていくつかの種類に分けられますが、最も多いのはアルツハイマー病を原因とする「アルツハイマー型認知症」です。アルツハイマー型認知症は、長い年月をかけてアミロイドβ(ベータ)などの異常なたんぱく質が脳に溜まり、それによって神経細胞が破壊され、発症すると考えられています。

アミロイドβは脳内で作られる「脳内のゴミ」です。通常は分解・排出されますが、歳を取ると代謝が下がり、脳内に蓄積しやすくなります。そのため、認知症を予防するにはアミロイドβを排出する力を保つことが重要です。その原動力となっているのが、血管の拍動です。

アミロイドβは、神経細胞どうしの隙間を通って脳の外へ排出されます。血管が拍動すると、それが隙間に伝わり、アミロイドβが一カ所にとどまることなく、脳の外に流れ出すと考えられています。

しなやかな血管はよく拍動するのに対し、動脈硬化などで硬くなった血管はあまり拍動しません。その結果、アミロイドβが排出されにくくなります。だからこそ、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの動脈硬化の要因となる生活習慣病をしっかり管理・治療し、血管のしなやかさを保つことが、結果的に認知症の予防につながるのです。

運動や食事が認知症予防に重要な理由

運動は生活習慣病の予防・改善に役立つとともに、心拍数を上げて動脈の拍動を大きくし、アミロイドβの排出を促すことにつながります。ウォーキングやエアロビクスなど、どんな運動でもいいので、少し息が上がるくらいの強度で行いましょう。できれば毎日30分以上続けることが大切です。

認知症予防のためには、ただ運動するだけでなく、体を動かすことと頭を使うことを同時に行う「二重課題(デュアルタスク)運動」を行うとより効果的です。二重課題運動は、認知予備能を高めるとされています。認知予備能とは、脳内にアルツハイマー病の原因物質や脳血管障害などの病変が存在していても、認知症を発症することなくもちこたえることができる抵抗力のことで、こうした“脳の貯金”を増やすことで、認知症の発症を防いだり遅らせたりすると考えられます。

認知症患者数の抑制を目指し、国立長寿医療研究センターは「コグニサイズ」と名付けた二重課題運動を開発し、普及を図っています[※1]。コグニサイズは息が上がる程度の運動と認知課題(計算、しりとりなど)を組み合わせたもので、だれでも簡単に取り組めるよう工夫されています。せっかく運動するのなら、ぜひコグニサイズを取り入れてみましょう。

アミロイドβの排出力を維持する上では、睡眠も大切です。脳の神経細胞は寝ている間に収縮し、細胞どうしの隙間が広がることでアミロイドβの除去効率が高まるといわれています。

食事に関しては、認知症のリスク因子である動脈硬化や肥満を防ぐためにも、食べ過ぎに気を付け、色々な食品をまんべんなく食べるようにしましょう。高齢者の場合でも、たんぱく質は若い人と同じくらい摂り、運動をしてしっかり筋肉を維持することが大切です。ポリフェノールにはアミロイドβの蓄積を抑える作用があるといわれているので、緑茶やコーヒーなどでポリフェノールを毎日摂取するといいでしょう。

生活習慣改善が認知機能を高めることを国内で初めて実証

上述のように、運動や睡眠、食事管理などは、それぞれ大切な認知症対策ですが、その効果を検証した大規模な研究報告はあまりありませんでした。そんな中、2015年に報告されたフィンランドのFINGER研究で、生活習慣を総合的に見直し、複数の対策を同時に行うことで認知機能が改善することが世界で初めて示されました[※2]。

この方法が日本でも有効なのかを検証するため、2019年に国立長寿医療研究センターが研究を開始しました(J-MINT研究)。その一環として、私たち神戸大学を中心とする研究チームが兵庫県丹波市の全面支援のもと実施したのが、「J-MINT PRIME Tamba研究」です。

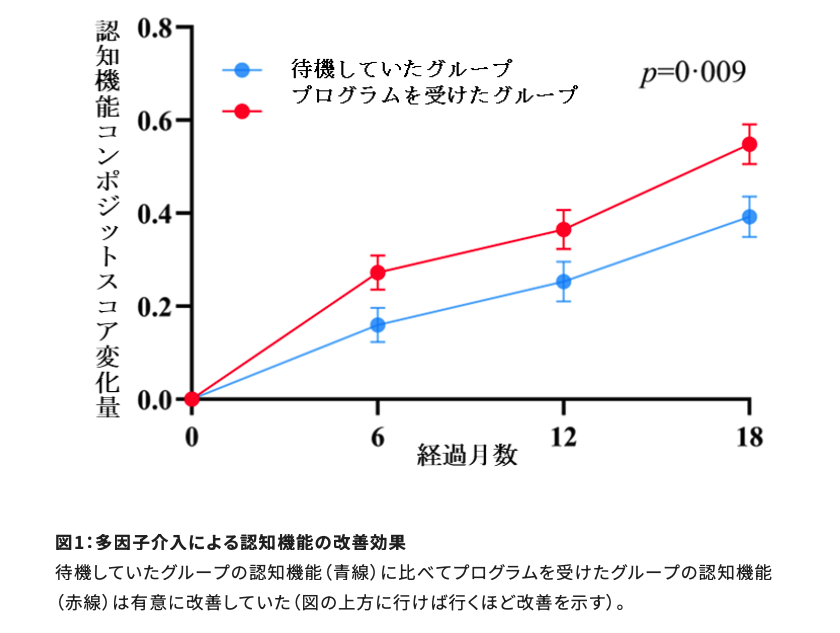

研究に参加いただいたのは、「動脈硬化のリスクがある」かつ「わずかなもの忘れなどを自覚している」という項目に該当する203名の市民の方々です。参加者を2つのグループに分け、一方は運動・認知機能トレーニング・栄養管理・生活習慣病の管理を総合的に実施し(介入群)、もう一方は健康に関するパンフレットなどで情報提供するのみとし(対照群)、18カ月間にわたって研究を実施しました。

その結果、両群とも認知機能は向上したものの、その上がり幅は介入群の方が大きく、41%の向上が見られました。また、介入群では足の筋力など身体機能の向上も認められました。これは、総合的な対策に取り組むことで高齢者の認知機能が改善することを実証した国内初の研究です[※3]。

認知症の原因となるアミロイドβは、認知症発症の20年前から蓄積し始めるとされており、認知症予防は40~50代から始めるのがいいと考えられます。まだ若いから大丈夫と思わず、若いうちに認知症予防に目を向け、ヘルスリテラシーを獲得することは長い人生において大きなメリットです。できるだけ早い段階から総合的な生活習慣の改善に取り組み、認知予備能を増やして認知症を予防しましょう。

参考文献

1 国立長寿医療研究センター コグニサイズ-認知症予防へ向けた運動

取材・監修にご協力いただいた先生

古和 久朋(こわ ひさとも) 医師

神戸大大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域 教授

神戸大学認知症予防推進センター センター長

東京大学医学部医学科卒業。同大学院修了。マサチューセッツ総合病院アルツハイマー病研究室への留学を経て、東大神経内科特任助教、神戸大学神経内科講師、神戸大学神経内科准教授を歴任。2017年より保健学研究科教授。2021年より認知症予防推進センター長を兼務。※掲載している情報は、記事公開時点のものです。