【中編】プラズマローゲンとは?第4のホルモンが認知症治療を変える可能性

前回、認知症の本当の原因が「脳疲労」にあり、また、脳疲労はプラズマローゲンという物質の減少と密接に関係している、ということを藤野武彦先生より伺いました。

今回は、このプラズマローゲンの正体に迫ります。藤野先生の研究により「第4のホルモン」として機能することが分かってきたこと、従来は困難とされてきた神経細胞の新生まで促進することなど、世界が注目する画期的な研究成果についてお聞きしました。

(この記事は、前編「アルツハイマー型認知症の本当の原因は”脳疲労”だった?最新研究が解き明かす現代病の正体」/後編「プラズマローゲンの効果に関する最新研究―脳のパフォーマンス向上から免疫活性化まで多彩な可能性」があります)

目次

プラズマローゲンとは?新しいホルモンの正体

田口先生:プラズマローゲンとはどのような物質なのでしょうか?

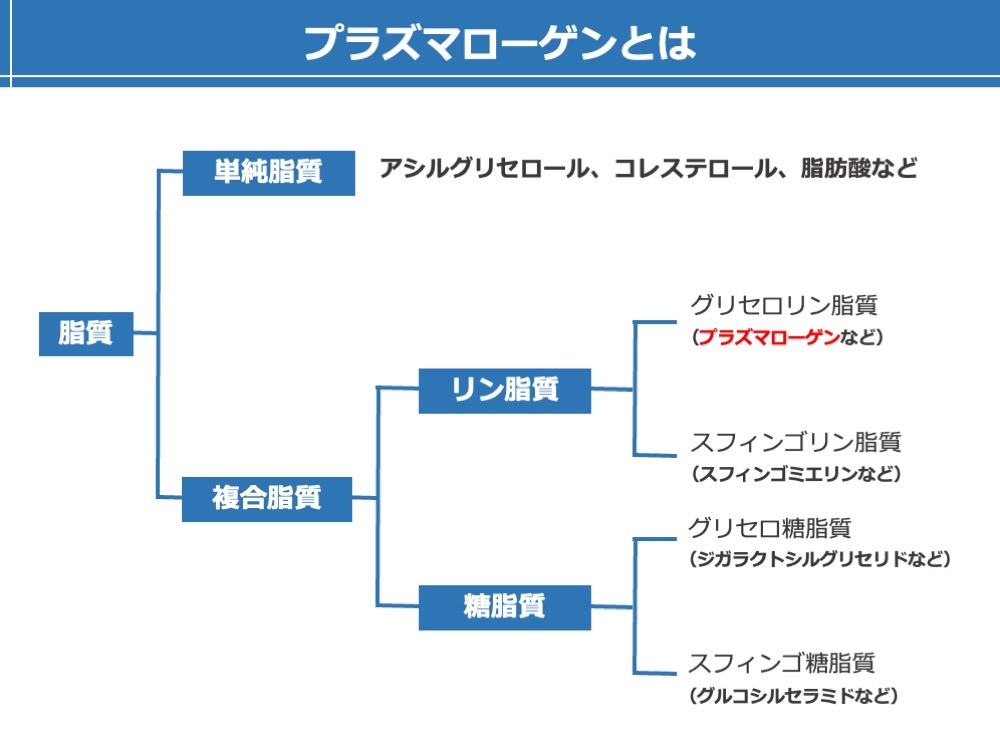

藤野先生:プラズマローゲンというのは、リン脂質(細胞膜を構成する重要な脂質成分)の一種です。コレステロールなどと同じ脂質の仲間なのですが、ビニールエーテル結合(炭素と酸素が特殊な形で結びついた化学構造)という特別な構造を持っているのが特徴です。

また、私たちの最新の研究で、プラズマローゲンは新たなホルモン様物質であることを世界で初めて証明しました。ホルモンは、ステロイドホルモン、アミンホルモン、ペプチドホルモンの3種類に大別され、体の中でごく少量でも特定の細胞や臓器に作用して重要な働きをする化学物質のことです。インスリンやアドレナリンなどが有名ですが、プラズマローゲンは新たなホルモン、「第4のホルモン」と言えるかもしれません。

出典:レオロジー機能食品研究所

田口先生:具体的には、どのような仕組みで働くのですか?

藤野先生:プラズマローゲンには体の特定の部分にピンポイントで働きかける仕組みがあります。例えるなら、プラズマローゲンという「鍵」が、細胞表面にある受容体(レセプター)という「鍵穴」にぴったりはまることで効果を発揮します。この受容体(レセプター)についても、私たちの研究によって発見されました。プラズマローゲンがどのような仕組みで効果を発揮するのか、そのメカニズムがはっきりしてきたのです。

なお、プラズマローゲンは私たちの脳の中で日々作られているのですが、ストレス過多で脳疲労状態になると、脳内の生産工場が劣化して、作られる量が減ってしまうことが分かっています。

研究によりプラズマローゲンの炎症を抑える力を発見

田口先生:プラズマローゲンの研究はどのように始まったのですか?

藤野先生: 1990年代に英国及びアメリカの研究者が、お亡くなりになったアルツハイマー病の患者さんの脳を詳しく調べたところ、健康な人と比べてプラズマローゲンが著しく減っていることを発見しました。これは医学界にとって大発見でした。

その後2007年に、カナダの研究チームがアルツハイマー病の患者さんと健康な人の血液を比較して、患者さんの方がプラズマローゲンの血中濃度が低いことを確認しました。ただし、この段階では「病気が原因で減ったのか」「減ったから病気になったのか」は分からなかったのです。

そこで私たちがプラズマローゲンを効率的に取り出す技術を開発し、本格的な研究ができるようになりました。動物実験や人での臨床研究を重ねた結果、プラズマローゲンの減少が病気の原因だということを証明できたのです。

田口先生:プラズマローゲンはどのような働きをするのですか?

藤野先生:最も重要な働きは「炎症を抑える」ことです。炎症というのは、体が細菌やウイルスなどの異物から身を守るための反応ですが、これが脳で慢性的に続くと様々な病気の原因になります。

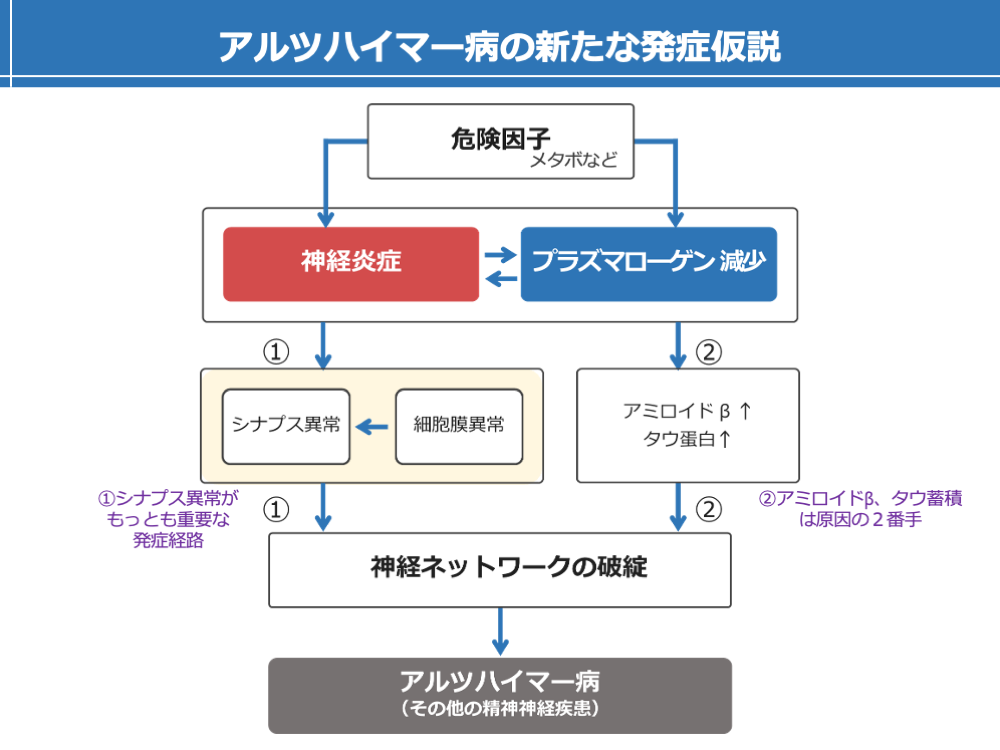

現在の医学では、アルツハイマー病や糖尿病、うつ病といった多くの病気の根本原因は脳の炎症が原因だということが分かってきました。これまでアルツハイマー病の原因は脳にアミロイドβという老廃物が溜まることだと考えられていましたが、実はそれは結果であって、本当の原因は脳の炎症です。下図に示したように、この考えはSpringer Nature eBOOK 2021.1.12で世界に向けて発表しています。

Springer Nature eBOOK 2021.1.12より和訳

コロナに感染した後、「ブレインフォグ」と呼ばれる頭の中にモヤがかかったように、頭がぼんやりする症状や記憶力の低下に悩む人が多いのも、脳の炎症が原因です。プラズマローゲンの炎症を抑える力は、こうした脳の炎症を抑えられる可能性があることがわかってきました。

さらに、プラズマローゲンには、炎症を抑えるだけでなく、もう一つの効果があります。それは海馬(記憶を司る脳の重要な部分)で新しい神経細胞の新生を促進することです。

田口先生:大人になっても脳細胞は新しく生まれるのですか?

藤野先生:はい、そうです。以前は「脳の神経細胞は生まれた時をピークに減る一方で、新しく生まれることはない」と考えられていました。しかし最新の研究で、大人になっても特定の部分では新しい神経細胞が生まれ続けていることが分かったのです。プラズマローゲンはこの神経新生(新しい神経細胞の誕生)を活発にします。

また脳の働きにおいて、個々の細胞よりさらに重要なのは、細胞同士のネットワーク(神経回路)です。プラズマローゲンはこの細胞同士のネットワークを活性化することも分かってきました。

プラズマローゲンの臨床試験で証明された患者への効果

田口先生:実際の患者さんでの効果はどうだったのでしょうか?

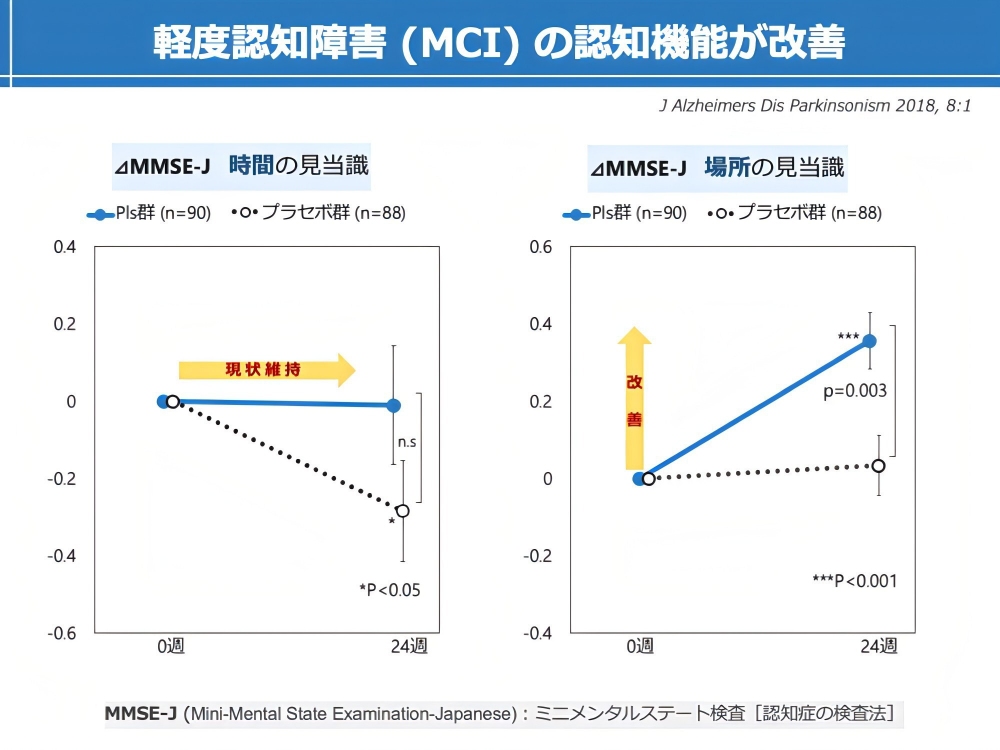

藤野先生:私たちは、患者さんにも医師にも、本物の薬か偽薬かを知らせずに行う最も信頼性の高い臨床試験である「二重盲検試験」という方法で効果を検証しました。

軽度認知障害(MCI:認知症の前段階)の患者さんでは、空間認知能力、つまり「今、自分がどこにいるのか」を理解する能力が大幅に改善しました。迷子になりやすかった方が、場所を正しく認識できるようになったのです。

興味深いのは性別や年齢による効果の違いです。女性では全年齢で改善が見られましたが、男性では77歳以下でのみ効果がありました。これは77歳以上の男性では偽薬でも心理的効果(プラセボ効果)が出やすく、本当の薬効と区別が難しかったためです。女性の場合は偽薬のほうは全く効果がなく、プラズマローゲンでのみ改善したので、効果は確実だと言えます。

出展:Fujino et al., J Alzheimers Dis Parkinsonism 2018, 8:1

田口先生:厳格な臨床試験で検証されたのですね。MCIより進行した認知症の患者さんでも確認されたのでしょうか?

藤野先生:認知症が中程度まで進んだ患者さんでも、52%という半数以上の方で顕著な改善が見られました。これは認知機能テスト(MMSE)で2点以上の改善を示し、介護をしているご家族も「明らかに良くなった」と実感できるレベルの変化です。

さらに驚いたのは、記憶力以外の変化です。認知症の介護で最も困るのは幻覚症状です。「そこに虫がいる」「知らない人が家にいる」などと言って家族と口論になったり、気分が落ち込んだり、夜眠れなくなったりします。

プラズマローゲンを摂取すると、こうした幻覚症状が劇的に改善しました。そして最も嬉しい変化は、90%の患者さんに笑顔が戻ったことです。人への気遣いもできるようになる。これは単なる記憶力の回復を超えた、人間らしい心の働きが回復したということです。

プラズマローゲンの血中濃度と様々な病気との関係

藤野先生:血液検査でプラズマローゲンの濃度を測定すると、様々な病気との関係がはっきりと見えてきます。認知症が進行するほど血中プラズマローゲン濃度は段階的に低下し、軽度認知障害、軽症、中等症、重症の順で明確な差があります。

プラズマローゲンを摂取した患者さんでは血中濃度が上昇しましたが、偽薬を摂取したグループでは6ヶ月後に濃度がさらに低下していました。これは病気の進行とプラズマローゲン減少の関係を明確に示しています。

パーキンソン病(手の震えや動作の遅さが特徴的な神経の病気)の患者さんでも同様の結果が得られました。パーキンソン病の方のQOL(生活の質)を評価するPDQ-39という国際的な評価基準で、プラズマローゲンを摂取した方は6ヶ月後にPDQ-39の評価が大幅に改善し、同時に血中プラズマローゲン濃度も1ヶ月という短期間で急激に上昇しました。

田口先生:認知症以外の病気でもプラズマローゲンは関係があるのですか?

藤野先生:はい。メタボリック症候群、心臓病、動脈硬化の患者さんでも血中プラズマローゲンが著しく減少しています。

脳疲労でプラズマローゲンが減ると、脳内ファミリーの子供役である視床下部(体温、食欲、睡眠などを調節する脳の重要部分)の働きが悪くなります。すると心臓や血管の働き、免疫機能、代謝機能という重要なシステムすべてに悪影響が及び、様々な病気のリスクが高まってくると考えられます。

まとめ:世界が認めた研究成果

田口先生:プラズマローゲンの研究は国際的にも注目されているのですね。

藤野先生:はい。世界で最も権威のある科学雑誌の一つである「ネイチャー」の出版社が、プラズマローゲン研究の特集号を発行しました。世界中から選ばれた14人の研究者の中に、私たちの研究所から2人が選ばれたんです。これは日本の研究が国際的に高く評価されている証拠だと思います。

現在実用化されている認知症の治療薬は病気の進行を遅らせることが期待されていますが、残念ながら脳の働きを元に戻すことはできません。プラズマローゲンは、脳神経細胞の新生を促進して機能を回復させ、積極的な治療につながる可能性を示しています。

また、プラズマローゲンは理論的には認知症以外にも様々な病気にも効果があると考えられます。ただし、科学的な信頼性を保つため、一つずつ丁寧に人での臨床試験を重ねて、確実な証拠を積み上げることが重要です。

引き続き、後編「プラズマローゲンの効果に関する最新研究―脳のパフォーマンス向上から免疫活性化まで多彩な可能性」では、健常者の脳機能向上や小児の発達障害に関する効果、免疫細胞の活性化など、プラズマローゲンの多様な可能性と最新研究ついてお話しを伺います。

取材・監修にご協力いただいた先生

藤野 武彦(ふじの たけひこ)医師

九州大学 名誉教授

一般社団法人プラズマローゲン研究会 臨床研究部代表

医療法人社団ブックス 理事長

株式会社レオロジー機能食品研究所 代表取締役

九州大学医学部卒業後、九州大学医学部第一内科において、内科とくに心臓・血管系の病気の研究を行う。九州大学健康科学センターが開設されたのを契機に、「健康科学」という新しいサイエンスに挑戦し、1991年に「脳疲労」概念を提唱。「脳疲労」を解消し、脳を活性化する手法であるBOOCS(脳指向型自己調整システム)理論を創出した。九州大学退官後は、医療法人社団ブックス理事長として BOOCS理論を取り入れた診療を行っている。

田口淳一(たぐち じゅんいち)医師

一般社団法人脳の健康を守る総合研究所 代表理事

東京ミッドタウンクリニック 総院長

1984 年 東京大学医学部卒業1993年ワシントン大学へ留学

東京大学医学部附属病院助手、元宮内庁侍従職侍医、東海大学医学部付属八王子病院循環器 内科准教授を経て、2007年 東京ミッドタウンクリニック院長、2010年 東京ミッドタウン先端医療研究所所長、2020年5月 日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック総院長、2024年5月 東京ミッドタウンクリニック総院長。2024年9月 一般社団法人脳の健康を守る総合研究所 代表理事に就任。