【前編】アルツハイマー型認知症の本当の原因は”脳疲労”だった?最新研究が解き明かす現代病の正体

「最近、物忘れが気になる」「集中できない」「疲れが取れない」このような悩みを抱える現代人が増えています。その背景には「脳疲労」が関わっているかもしれません。

脳疲労の概念を世界で初めて提唱した藤野武彦先生は、アルツハイマー型認知症のおおもとの原因は脳疲労にあり、また、うつ病や生活習慣病まで様々な病気の原因が脳疲労にあることを、研究によって明らかにしつつあります。

IT機器の普及による情報過多で、現代人の脳に何が起こっているのか。「脳の健康」の予防医学に取り組む田口淳一先生との対談でお話を伺いました。(この記事は、中編「プラズマローゲンとは?第4のホルモンが認知症治療を変える可能性」/後編「プラズマローゲンの効果に関する最新研究―脳のパフォーマンス向上から免疫活性化まで多彩な可能性」へ続きます)

目次

脳疲労って何?夫婦ゲンカで分かる脳の仕組み

田口先生:藤野先生、まずは「脳疲労」について、教えていただけますか?

藤野先生:ストレスが過剰な状態が長期間続くと、人間の脳はやがてその状態に適応できなくなって、脳の働きが低下してきます。この状態を「脳疲労」と呼んでいます。

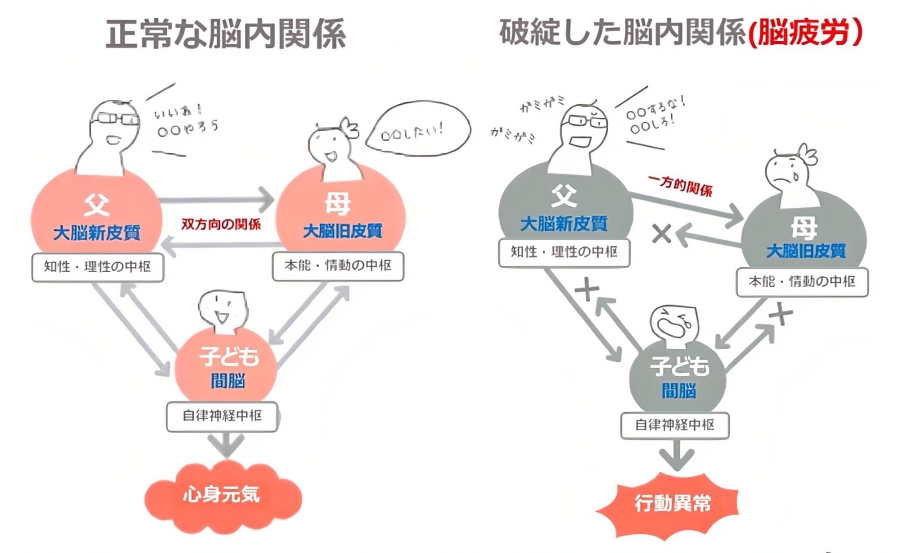

さらに言うと、脳疲労というのは、大脳新皮質と大脳旧皮質という脳の二つの部分の関係性が破綻してしまうことから起こります。これを分かりやすく説明するために、私はファミリーに例えています。

田口先生:ファミリーですか?

藤野先生:はい。大脳新皮質を夫、大脳旧皮質を妻に例えると理解しやすいです。夫婦というのは、双方向の良好なコミュニケーションによって、ストレスなく良好な関係が築けます。しかし、どちらか一方が相手に関心を示さず一方通行のコミュニケーションになると、夫婦関係というのは破綻してしまいがちです。これと同じように、大脳新皮質(知性や理性の中枢)と大脳旧皮質(本能や情動の中枢)は、双方向の良好な関係により脳は正常に機能します。しかし二つの関係が破綻して一方的になってしまうと脳が正常に機能しなくなる。つまり、“脳疲労”を起こすというわけです。

さらに、家庭で夫婦仲が悪くなると子供にも悪影響が出ますよね。脳でいう子供とは、「間脳」を指します。この子供(間脳)に影響が出ることで、行動や臓器の異常が生じてくる。これが脳疲労によって起こることです。

藤野武彦先生提供資料より

スマホと情報の洪水がアルツハイマー型認知症の原因を作っている

田口先生:脳疲労の原因は何なのでしょうか?

藤野先生:情報過多に原因があると思っています。決して夫婦(大脳新皮質と大脳旧皮質)自体が悪いわけではなく、あくまで環境の問題です。情報過多、つまり脳が処理する情報が多すぎることが原因なのです。

脳への情報過多は、脳へ「ストレス」を与えます。現代社会の複雑な人間関係やIT機器の多用、オーバーワークといった要因から、良い情報・悪い情報を問わず膨大な情報が脳に送られ、それに対する処理が追いつかない状況です。そうすると脳が疲弊し、脳疲労を起こすというわけです。

田口先生:避けることが難しい現代の構造的問題ですね。

藤野先生:そうです。現代で生きる限り、情報過多状態を無くすことは難しい。現代に生きる人たちにとって、脳疲労は避けられないものともいえます。

この11年で脳疲労の人が急激に増えていた

田口先生:実際に脳疲労の人はどのくらいいるのでしょうか?

藤野先生:これは非常に深刻なデータがあります。2009年に私の脳疲労診断アルゴリズムを用いて大企業の従業員3,000名を対象に調査した結果ですが、脳疲労状態であるとされた方は全体の3分の1くらいいました。そのうち治療すべき中等症から重症の方は全体の12%ぐらいでした。

ところがこの11年後、別の企業ですが2020年に行った調査では、なんと脳疲労は全体の3分の2までに激増しており、中等症・重症の方は約23%、つまり4人に1人は要治療レベルの脳疲労状態だったのです。しかもこれは同じ脳疲労診断アルゴリズムを使っているため比較対象として信頼性が高いデータです。

田口先生:この11年間で何が起こったのでしょうか?

藤野先生:スマートフォンの普及といったIT機器の発達があります。それによって脳への情報過多がより増加したことがうかがえます。また、タイミング的にコロナ禍のストレスなどの影響もあったかもしれません。いずれにしろ、現代社会では脳疲労を起こす要因となるものは増え続けており、脳の健康を適切にマネジメントする重要性はますます高まっています。

アルツハイマー型認知症の新たな発症仮説|脳疲労から始まる病気の道筋

田口先生:脳疲労によってどのような病気が起こるのでしょうか?

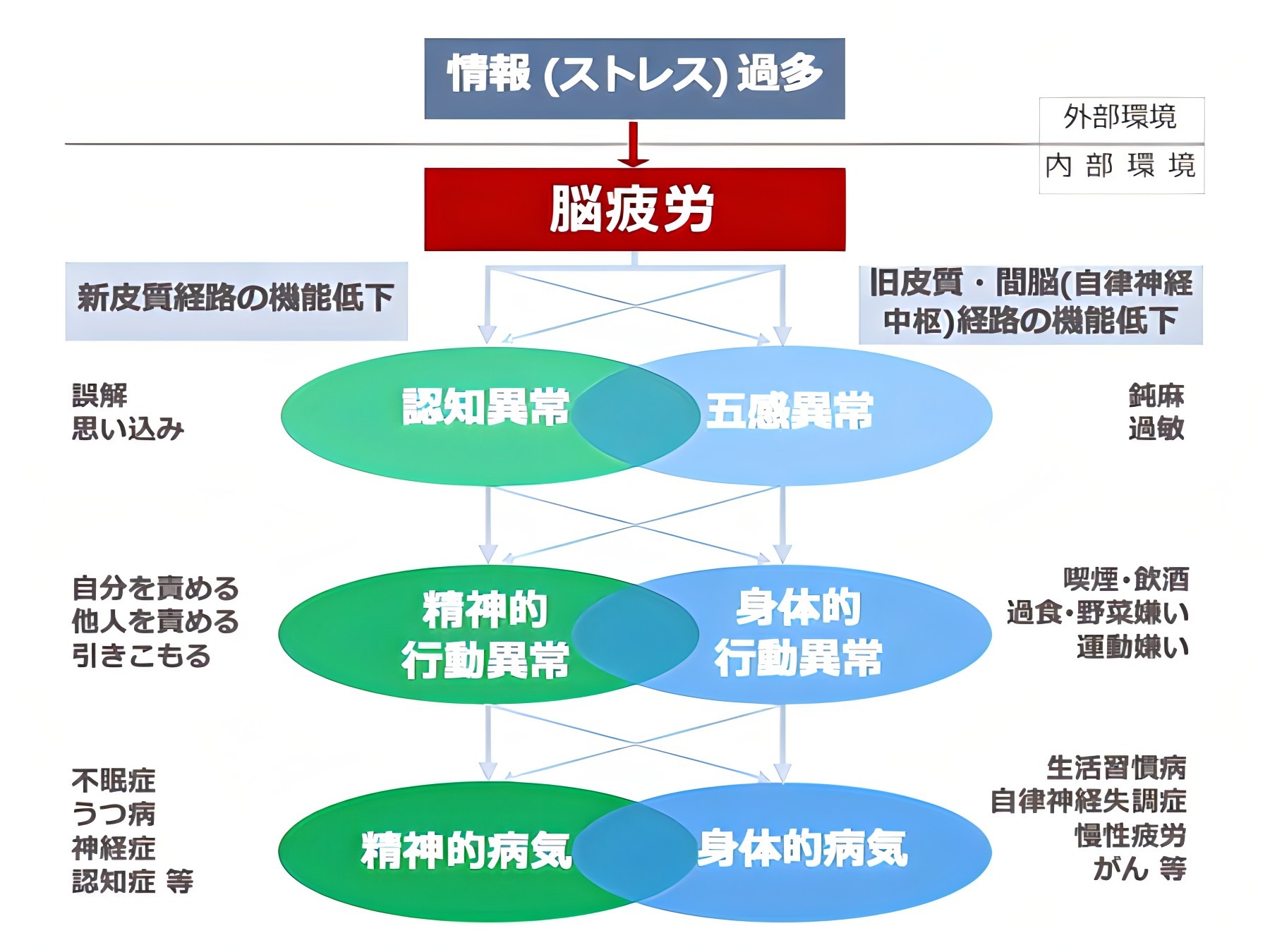

藤野先生:妻の脳に例えた、大脳旧皮質が悪くなると、味覚や嗅覚が鈍くなるといった五感の異常から始まって、過食や飲酒量が増えるなど身体的行動異常が起こり、その結果、身体的な病気につながります。たとえば生活習慣病、メタボリック症候群などですね。がんも生活習慣の影響があるので、発症リスクが高まると考えています。

一方、夫の脳に例えた、つまり大脳新皮質の機能低下が起こると、最初に記憶障害が起こります。それがずっと続くと、自分を責める、他人を責めるという行動異常が起こってきて、さらに精神的な病気、不眠症やうつ病、将来的なアルツハイマー型認知症にもつながっていきます。

藤野武彦先生提供資料より

田口先生:一般的にアルツハイマー型認知症の原因と言われているアミロイドβ説とは違うアプローチですね。

藤野先生:そうですね。脳内にアミロイドβが蓄積することで発症するという説も誤ってはいないのですが、それは原因の一部であって主因ではない。脳疲労こそがアルツハイマー病の引き起こす中心的な原因であるということが、私たちの研究から明らかになりつつあるのです。

そして、脳疲労が認知症発症につながる最も重要なポイントは、「シナプス」の異常です。シナプスとは簡単に説明すると、神経細胞同士のつなぎ目のことです。アミロイドβが溜まるより前に神経細胞の膜に異常が起こり、シナプスが破綻するのです。つまりアルツハイマー型認知症の発症は、シナプスの異常が最初の兆候なのです。

脳疲労は血液検査で分かる時代に

田口先生:脳疲労を客観的に測定する方法はあるのでしょうか?

藤野先生:脳疲労は「プラズマローゲン」という脳内脂質の減少によって起こるというのが最近の私たちの研究です。ですので、血液検査でプラズマローゲンの濃度を見ると脳疲労が起こっているかどうかが分かります。たとえば、重症のアルツハイマー病の方は血中のプラズマローゲン濃度がかなり減少していますが、普通の脳疲労の場合は、少ししか減少していないのです。

田口先生:プラズマローゲンが指標になるのですね。減少している場合、改善できるのでしょうか?

藤野先生:はい。改善できる可能性は十分にあります。実際に、脳疲労を起こしている方に経口でプラズマローゲンを約半年ほど摂取してもらったところ、血中濃度が正常化したデータもあります。

まとめ:認知症を防ぐ新しい考え方

田口先生:お話を伺って、脳疲労がいかに多くの現代病の背景にあるか、よく理解できました。

藤野先生:脳疲労はプラズマローゲンの減少であり、脳疲労から多くの病気が起こると考えています。この理論が成り立つなら、プラズマローゲンは多くの病気を予防または改善できる可能性があるということになります。

現代社会では脳疲労を起こす要因が増え続けていますから、まずは自分が脳疲労の状態であるかどうかを把握することが大切です。そして適切な対策を取ることで、認知症をはじめとする様々な病気を予防できる可能性があります。

引き続き、中編「プラズマローゲンとは?第4のホルモンが認知症治療を変える可能性」では、このプラズマローゲンについて、詳しいメカニズムと、実際の臨床試験で確認された効果についてお話しを伺います。

取材・監修にご協力いただいた先生

藤野 武彦(ふじの たけひこ)医師

九州大学 名誉教授

一般社団法人プラズマローゲン研究会 臨床研究部代表

医療法人社団ブックス 理事長

株式会社レオロジー機能食品研究所 代表取締役

九州大学医学部卒業後、九州大学医学部第一内科において、内科とくに心臓・血管系の病気の研究を行う。九州大学健康科学センターが開設されたのを契機に、「健康科学」という新しいサイエンスに挑戦し、1991年に「脳疲労」概念を提唱。「脳疲労」を解消し、脳を活性化する手法であるBOOCS(脳指向型自己調整システム)理論を創出した。九州大学退官後は、医療法人社団ブックス理事長として BOOCS理論を取り入れた診療を行っている。

田口淳一(たぐち じゅんいち)医師

一般社団法人脳の健康を守る総合研究所 代表理事

東京ミッドタウンクリニック 総院長

1984 年 東京大学医学部卒業1993年ワシントン大学へ留学

東京大学医学部附属病院助手、元宮内庁侍従職侍医、東海大学医学部付属八王子病院循環器 内科准教授を経て、2007年 東京ミッドタウンクリニック院長、2010年 東京ミッドタウン先端医療研究所所長、2020年5月 日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック総院長、2024年5月 東京ミッドタウンクリニック総院長。2024年9月 一般社団法人脳の健康を守る総合研究所 代表理事に就任。