認知症とは?定義・原因・種類・症状など全体像を解説

認知症は多くの人にとって身近でありながら、正しく理解されていないことが多い病気です。「老化による物忘れ」とは別で、認知症は脳の病的な変化によって引き起こされます。ここでは、認知症の医学的定義から脳内で起こる変化、原因、主な種類や特徴まで、認知症について知っておきたい基本的・全体的な知識を分かりやすく解説します。

認知症とは?

認知症を理解するためには、まず正確な定義を知ることが重要です。日本神経学会では、認知症を以下のように定義しています。

認知症とは、一度正常に達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続性に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態

この定義から分かるように、認知症は単なる「物忘れ」ではありません。脳の病気により、記憶力、判断力、理解力などの認知機能が低下し、これまで当たり前にできていた日常生活の動作に困難が生じる状態を指します。

重要なポイントは「一度正常に達した機能が低下する」という点です。これは、生まれつきの知的障害とは明確に区別されており、正常な発達を遂げた後に脳の病的変化によって機能が失われることを意味しています。

物忘れと認知症の違い

多くの方が気になるのが、「最近物忘れが多いけれど、これは認知症なの?」という疑問でしょう。加齢による自然な記憶力の低下と認知症による記憶障害には、明確な違いがあります。

【加齢による物忘れの特徴】

- 体験の一部を忘れる(「昨日何を食べたか思い出せない」など)

- 忘れたことを自覚している

- ヒントがあれば思い出すことができる

- 日常生活への大きな支障はない

- 進行は緩やかで一定

【認知症による記憶障害の特徴】

- 体験そのものを忘れる(「昨日食事をしたこと自体を忘れる」など)

- 忘れたことを自覚していない

- ヒントがあっても思い出せない

- 日常生活に明らかな支障がある

- 進行性で徐々に悪化する

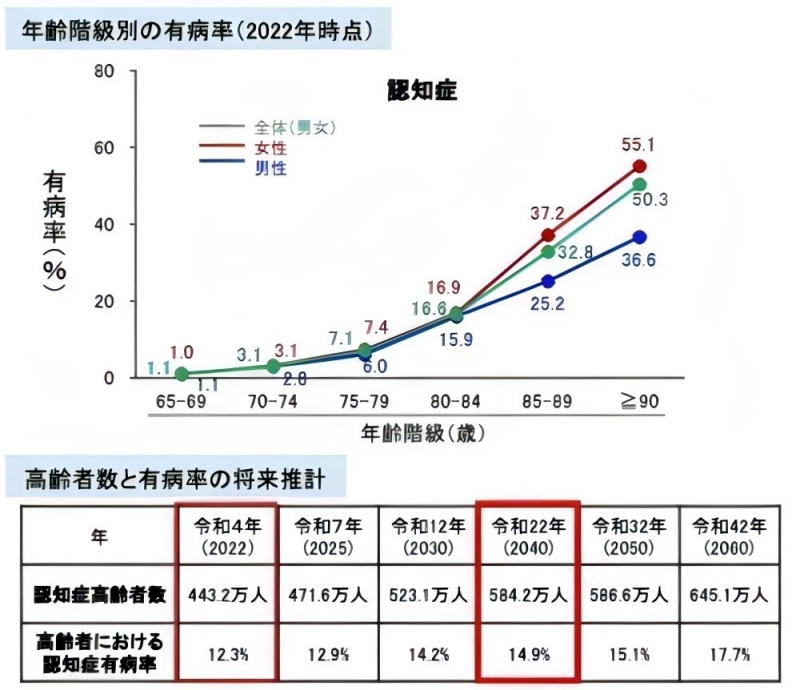

さらに、認知症と正常な加齢の間には「軽度認知機能障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)」という段階があります。MCIは、認知機能の低下は認められるものの、まだ日常生活には大きな支障がない状態です。MCIの方の約半数が5年以内に認知症に進行するとされており、早期発見と適切な対応が重要な段階と言えます。

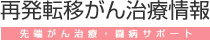

どのくらいの人が認知症になる?

日本は世界でも類を見ない速さで高齢化が進んでおり、認知症の方の数も年々増加しています。厚生労働省の推計によると、2030年には認知症の高齢者数は約580万人に達すると予想されています。さらに、軽度認知機能障害(MCI)の方も含めると、認知機能に何らかの問題を抱える高齢者は1,000万人を超える可能性があるのです。

出典:厚生労働省|認知症およびMCIの高齢者数と有病率の将来推計(2022年データ)

この数字は、認知症がもはや「他人事」ではなく、誰もが直面する可能性のある身近な問題であることを示しています。

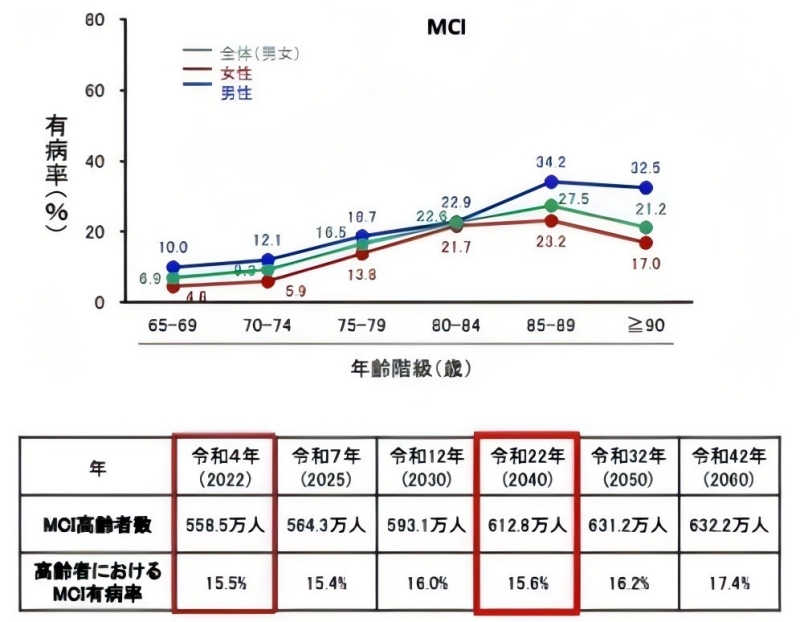

さらに、認知症は“要介護”になる最大の要因です。介護が必要になった主な原因を調べてみると、認知症が約18%と最も多く、脳血管疾患(15.0%)、高齢による衰弱(13.3%)を上回っています。これは、認知症が単に記憶に関わる問題だけでなく、日常生活全般に大きな影響を与える病気であることを物語っています。

認知症が要介護の主要因となる理由は、身体機能は比較的保たれていても、認知機能の低下により安全な日常生活を送ることが困難になるためです。

認知症の代表的な症状

認知症の症状は大きく「中核症状」と「認知症の行動・心理症状(BPSD)」の2つに分類されます。

中核症状

中核症状は、脳の病的変化によって直接引き起こされる症状で、認知症の方に共通してみられます。

記憶障害

新しいことを覚えられない、過去の記憶を思い出せないなどの症状です。初期には近時記憶(最近の出来事の記憶)からだんだんと失われ、進行すると遠隔記憶(昔の記憶)も失われていきます。

見当識障害

時間、場所、人物に関する認識が曖昧になります。「今日が何日かわからない」「自分がどこにいるかわからない」「家族の顔がわからない」などの症状が現れます。

実行機能障害

計画を立てて物事を順序立てて行うことが困難になります。料理の手順がわからなくなったり、お金の計算ができなくなったりします。

行動・心理症状(BPSD)

BPSDは、中核症状に加えて、その方の置かれている環境や心理的な要因が重なって現れる症状です。

行動症状

徘徊、興奮、攻撃性、不眠、昼夜逆転などの症状があります。これらの症状は介護者の負担を大きくする要因となることが多く、適切な対応と環境調整が重要です。

心理症状

抑うつ、不安、妄想、幻覚などが含まれます。「物を盗まれた」という被害妄想や、実際にはいない人が見える幻視などが代表的です。

認知症の主な種類とそれぞれの特徴

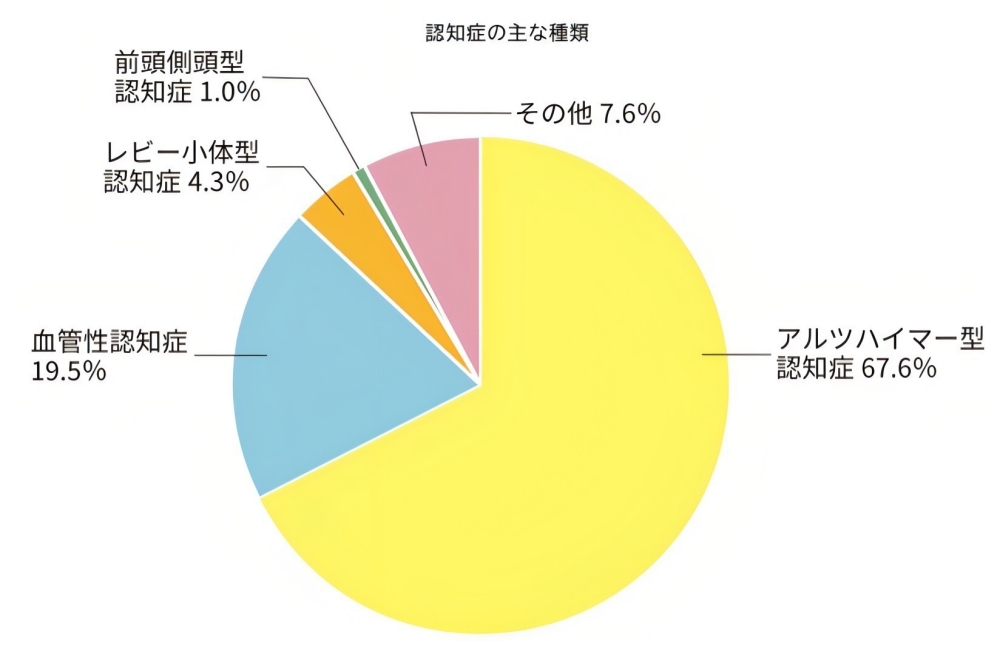

認知症にはいくつかの種類があり、原因となる脳の病気によって症状の現れ方や進行の仕方が異なります。認知症全体に占める割合は、アルツハイマー型が約7割、血管性が約2割、レビー小体型、前頭側頭型とその他を含めて1割程度とされています。

アルツハイマー型認知症

最も多いタイプの認知症で、脳にアミロイドβ(ベータ)やタウ蛋白(たんぱく)というタンパク質が異常に蓄積することで、神経細胞が徐々に死滅していく病気です。また近年では、脳がストレスを抱える「脳疲労」もアルツハイマー型認知症の原因であるということが分かってきています。

【特徴的な症状】

- 記憶障害から始まることが多い

- 緩やかに進行する

- 初期は人格や社会性が比較的保たれる

- 海馬を中心とした脳の萎縮が特徴的

【関連記事】アルツハイマー型認知症の本当の原因は”脳疲労”だった?最新研究が解き明かす現代病の正体

血管性認知症

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害により、脳の一部が損傷を受けることで起こる認知症です。

【特徴的な症状】

- 症状の現れ方にムラがある(まだら認知症)

- 段階的に悪化する

- 感情のコントロールが困難になりやすい

- 運動麻痺などの身体症状を伴うことがある

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、脳にレビー小体というタンパク質の塊ができることで起こる認知症です。

【特徴的な症状】

- 幻視(実際にはいない人や動物が見える)

- パーキンソン症状(手足の震え、動作の緩慢さ)

- 症状の変動が大きい

- レム睡眠行動障害

前頭側頭型認知症

前頭葉や側頭葉の萎縮により起こる認知症で、比較的若い年代(65歳以下)で発症することが多い病気です。

【特徴的な症状】

- 人格変化や社会性の障害が目立つ

- 常同行動(同じ行動を繰り返す)

- 言語障害

- 記憶障害は比較的軽い

認知症かな?と感じたら専門機関への相談を

ご自身、またはご家族が「もしかして認知症かも?」と感じたとき、利用できる相談窓口があることを知っておきましょう。早期発見・早期対応により、症状の進行を遅らせ、現在の生活の維持が図られます。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支援する身近な相談窓口です。各市町村に設置されており、認知症に関する相談も受け付けています。認知症の初期段階では、まず地域包括支援センターに相談することで、適切な医療機関の紹介や今後の生活設計について具体的なアドバイスを受けられます。

かかりつけ医

普段から通院している「かかりつけ医」も、認知症の相談窓口として重要な役割を果たします。かかりつけ医は患者さんの普段の様子をよく知っているため、微細な変化にも気づきやすく、認知症の早期発見において重要な役割を担っています。また、必要に応じて認知症専門の医療機関への紹介も行なってくれるため、一度相談してみるとよいかもしれません。

認知症専門の医療機関

より詳しい検査や専門的な治療が必要な場合は、認知症専門の医療機関を受診します。各都道府県に設置されている認知症疾患医療センターは、認知症専門の医療機関です。診断から治療、相談まで包括的なサポートを受けられます。

まとめ:認知症は身近にある脳の病気

認知症は脳の病的な変化により日常生活に支障をきたす症状が現れる病気で、単なる加齢による物忘れとは明確に異なります。アルツハイマー型、血管性、レビー小体型、前頭側頭型など複数の種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。

もし、ご家族やご自身が認知症かも?と感じた場合は、地域包括支援センターやかかりつけ医、専門の医療機関など適切な相談窓口を利用することが重要です。早期発見・早期対応により、症状の進行を遅らせ、生活の維持が可能になります。

参考文献

■参考文献

1)日本神経学会|第1章 認知症の定義、概要、経過、疫学

2)一般社団法人 日本老年医学会|認知機能の評価法と認知症の診断

4)国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 研究開発代表者:山口晴保|BPSDの定義、その症状と発症要因|2018年|認知症ケア研究誌

取材にご協力いただいた先生

一般社団法人脳の健康を守る総合研究所 代表理事

東京ミッドタウンクリニック 総院長

田口淳一(たぐち じゅんいち)医師

1984 年 東京大学医学部卒業1993年ワシントン州立大学へ留学

東京大学医学部附属病院助手、元宮内庁侍従職侍医、東海大学医学部付属八王子病院循環器 内科准教授を経て、2007年 東京ミッドタウンクリニック院長、2010年 東京ミッドタウン先端医療研究所所長、2020年5月 日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック総院長、2024年5月 東京ミッドタウンクリニック総院長。2024年9月 一般社団法人脳の健康を守る総合研究所 代表理事に就任。

※掲載している情報は、記事公開時点のものです。