ご家族がおかしいなと思ったら。チェックリストで認知症サインの早期発見を

高齢化の進展に伴い、年々増加する認知症。内閣府の高齢社会白書によると、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年には、認知症高齢者が584万人あまりに上ると推計されています[※1]。

これまでは、認知症そのものを治療する方法はありませんでしたが、2023年に、認知症の原因物質に作用して進行を遅らせる新たな認知症治療薬が登場し、早期発見することの重要性が高まりつつあります。

これまで数多くの認知症患者さんを診てきた神戸大学認知症予防推進センター センター長の古和久朋先生に、認知症を早期発見するためのポイントや認知症が疑われる場合に取るべき行動についてうかがいました。

認知症と加齢によるもの忘れ、どう違う?

認知症の症状としての「もの忘れ」と加齢による「もの忘れ」の違いを知っておくと、身近な人の認知症の兆候に気づくきっかけになります。

例えば、朝ごはんに何を食べたか思い出せなくても、食べたこと自体は覚えているというように、体験の一部を忘れることは加齢によるもの忘れと言えます。人の名前や固有名詞が思い出せないというのも問題ありません。また、物の置き忘れや電気の消し忘れなどは注意障害によるもので、これも認知症の症状ではありません。一方、朝ごはんを食べたにもかかわらず、食べたこと自体を忘れているような場合は、認知症の症状と考えられます。

もし身近な方が認知症かもしれないと感じたら、「いま気になるニュースはある?」と本人に尋ねてみるといいでしょう。認知症でないなら、具体的な話が出てくると思います。誰もが知っているような最近話題になっているニュースについて、いくつか話を振ってみた時に、「そうだったっけ?」という反応が返ってきたら、それは認知症のサインかもしれません。

2023年にアルツハイマー型認知症の新たな治療薬(抗アミロイドβ抗体)が登場しましたが、対象となる方は、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)または軽度の認知症の患者さんです。つまり、早期に発見できればこの治療薬を使い、認知症の進行を遅らせられる可能性があるわけです。だからこそ、身近にいる家族・介護者が日頃のコミュニケーションの中で「おや?」と感じる言動を見逃さないことが大切です。

早期発見に役立てたい「もの忘れ検診」と「チェックリスト」

MCIや軽度認知症の段階で発見するには、症状がないうちから、自分の認知機能を把握しておくことが大切です。認知症対策に力を入れている神戸市では、65歳以上の市民を対象とした診断助成制度を設けており、無料で認知機能検診を受けることができます。制度を開始してから累計で9万人、神戸市の高齢者全体の20%近くが検診を受けており、非常に高い検診率を誇っています。

全国の多くの自治体が独自にもの忘れ検診を行っているので、お住まいの自治体で実施しているかぜひ確認してみてください。もの忘れ検診は「ある程度の年になったら受けるもの」と考えて、ぜひ気軽に受けていただきたいです。

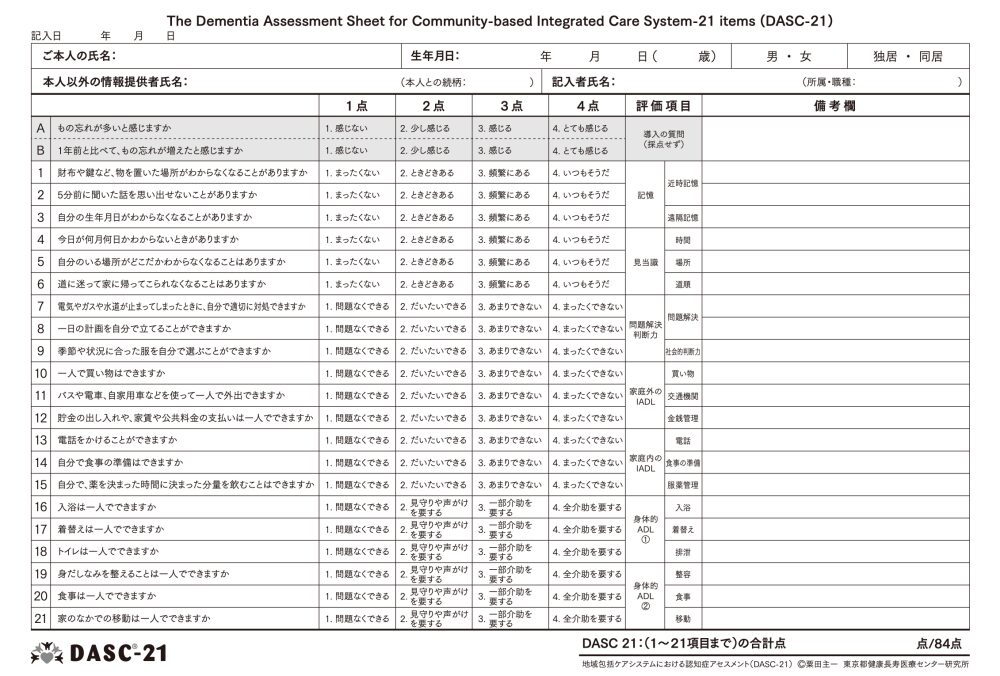

家族や介護者が「もしかしたら認知症かもしれない」と思ったときは、認知症の兆候を調べる「DASC(ダスク)-21」などをチェックリストとして活用するといいでしょう。

DASC-21は、短い時間で簡単に「認知機能」と「生活機能」の問題を評価することができるツールで、合計点が31点以上で「認知症の可能性あり」と判定されます。本来は医療の専門職が聞き取りを行いながら評価するものなので、家族・介護者がチェックした結果はあくまで参考と考え、認知症の疑いがある場合はできるだけ早く医療機関を受診して診断を受けましょう。

出典:dasc.jp(https://dasc.jp/)

相談するなら新しい認知症治療薬を導入している病院へ

認知症は、身近な人が「なんだか昔とは違う」と感じる違和感の中に隠れているものです。そんな違和感があったら、そのままにせず、しかるべき医療機関に相談に行きましょう。正しい診断のためには、問診で本人から聞き取りした内容が事実かどうかを確認する必要があるため、受診の際は必ず家族も同伴していただきたいです。

どこを受診したらいいか分からないという場合は、日本認知症学会や日本老年精神医学会のWebサイトから認知症専門医や専門医のいる施設を探すことができます。

■認知症専門医・専門医のいる施設

また、相談先として、新しい認知症治療薬(抗アミロイドβ抗体)の投与を行っている医療機関を選ぶのもいいでしょう。前述のとおり、抗アミロイドβ抗体は軽度認知障害(MCI)や軽度の認知症に対してのみ使用される薬です。そのため、この薬の投与を行っている医療機関は認知機能の評価を綿密に行い、他では見逃されてしまうようなMCIもきちんと診断してくれる可能性があります。

抗アミロイドβ抗体の投与可能医療機関を調べるには、各自治体のWebサイトなどを参照してみてください。

■抗アミロイドβ抗体の投与可能医療機関の一覧[東京都の場合]→外部サイトへ

新しい治療薬が登場したとはいえ、対象となる患者さんは限られています。ただ、薬を使えない患者さんは打つ手がないかというと、そうではありません。運動、脳トレ、食事などを組み合わせた非薬物療法が認知機能の維持・向上に有効であることが研究によって明らかにされており[※2]、そうした対策に取り組めば、認知症の進行を遅らせられる可能性があります。

将来、iPS細胞の技術が進化して色々な臓器を作れるようになったとしても、脳だけは替えがききません。だからこそ、脳を守ることを考えなければいけないのです。加齢による変化で、脳はどうしても段々と傷んできてしまいますが、古い車と一緒で、メンテナンスしながら大事に使っていくことが大切です。人生の半分を過ぎたあたりから、メンテナンスを意識して、脳のダメージとなる高血圧や糖尿病などの生活習慣病に気を付けるようにしましょう。

【関連記事】エビデンスが裏付ける、本当に有効な認知症予防策とは?

【関連記事】神戸大学発の認知症予防プログラム「コグニケア」とは

■参考文献

取材・監修にご協力いただいた先生

古和 久朋(こわ ひさとも) 医師

神戸大大学院保健学研究科リハビリテーション科学領域 教授

神戸大学認知症予防推進センター センター長

東京大学医学部医学科卒業。同大学院修了。マサチューセッツ総合病院アルツハイマー病研究室への留学を経て、東大神経内科特任助教、神戸大学神経内科講師、神戸大学神経内科准教授を歴任。2017年より保健学研究科教授。2021年より認知症予防推進センター長を兼務。※掲載している情報は、記事公開時点のものです。