「認知症かも?」と思ったら―家族だからこそ気づける“認知症のサイン”

世界に類を見ないスピードで急速に高齢化が進んでいる日本。高齢化率(総人口に占める高齢者の割合)は年々上昇し、2037年には国民の3人に1人が高齢者になると推計されています[※]。高齢化率の高まりに伴い、軽度認知障害(MCI)や認知症の高齢者数は今後ますます増加すると予想され、認知症はこれまで以上に身近な病気になっていくと考えられます。

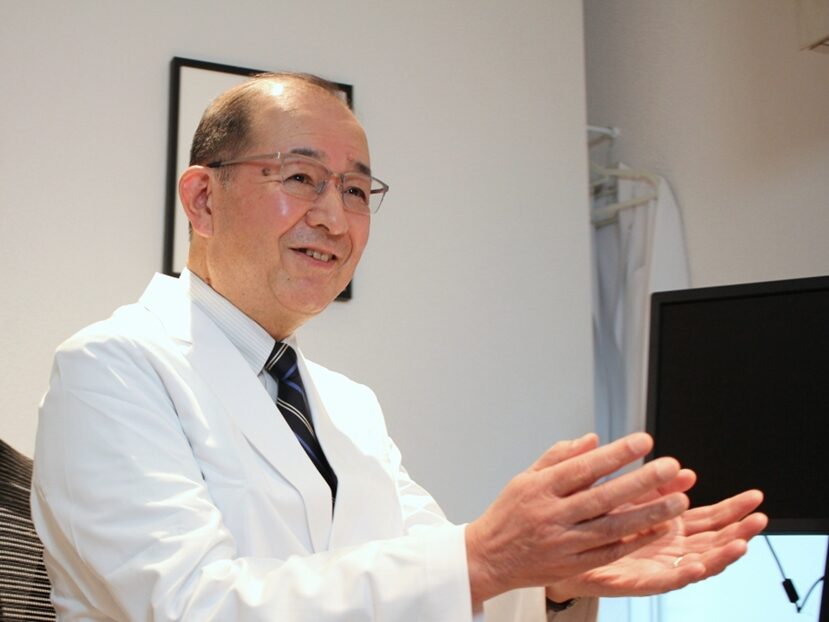

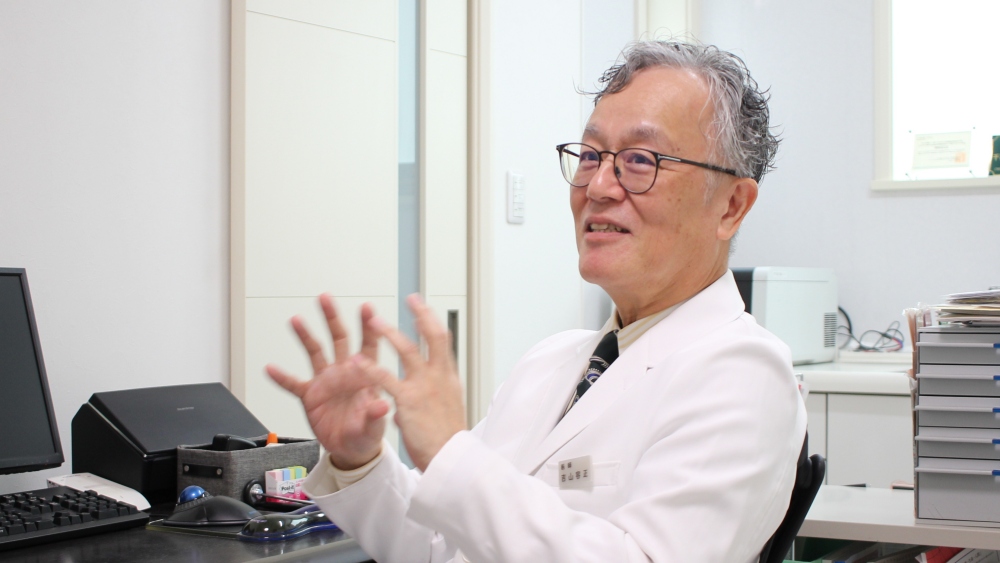

家族や身近な人が認知症かもしれないと感じたら、私たちはどう対応し、どう行動すればいいのでしょうか。これまで30年以上にわたって認知症診療に携わり、数多くの認知症患者さんとそのご家族に接してきた吉山容正先生にお話をうかがいました。

家族だからこそ気づける認知症のもの忘れと加齢の違い

認知症の初期に現れる症状として頻度が高いのは、「もの忘れ」です。といっても、人の名前が思い出しにくくなったとか、うっかり予定を忘れてしまうことが増えた、などは、ある程度年齢を重ねていけば、自然なこととして誰にでも起こることです。

一方、ご家族が知っている本来の状態とは明らかに違うもの忘れが見られる場合には、「これは不注意のようなものではなく、病気が原因で認知機能が落ちているんじゃないか」という捉え方をしていただくとよいと思います。

加齢によるもの忘れは食事の内容などの“一部”を忘れ、認知症によるもの忘れは食事をしたという“体験の全体”を忘れる、といわれることがありますが、実はそんなに単純なものではありません。

例えば、何十年にもわたって日々の献立を考えてきた主婦の方が、昨日の夕食のメニューを覚えておらず、2日続けて同じ料理を出すということが増えてきたら、これは明らかに普段と違う変化です。食事の内容という“一部”を忘れてしまっているだけだから問題ない、とはいえないわけです。

逆に、いつも出された料理を食べるだけのお父さんが、昨日の夕食に何を食べたか覚えていないということが以前からあったなら、それは病気によるもの忘れとはいえません。

認知症かどうかを判断するうえで重要なポイントは、その症状が「これまでと比べて明らかに違う変化なのか」という点です。この変化は、普段のその人をよく知っている身近な人でなければ気づけません。認知症の初期の段階では、多少のもの忘れがあったとしても日常生活は問題なく送れていることも多く、ご本人がもの忘れの自覚を持っていることはほとんどありません。だからこそ、認知症発見のカギを握るのは身近なご家族の気づきなのです。

怒りっぽくなったのは、認知症のせい?

アルツハイマー型認知症では、早期の段階で不安やうつ状態などの心理的な症状が現れることが知られています。また、健忘を背景とした「もの盗られ妄想」などの、訂正のきかない誤った思い込みが現れることもあります。

認知機能がさらに低下してくると、イライラして些細なことで不機嫌になったり、暴言・暴力などの攻撃的な行動をとるようになったりすることもあります。こうした症状は、認知症に伴う行動・心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia;BPSD)と呼ばれています。

もの忘れの場合と同じように、情緒や行動面で認知症の症状に似た変化が現れたからといって、それがすべて認知機能の低下と関係しているかどうかは分かりません。例えば、ご本人にはもの忘れの自覚がないのに家族から何度も厳しく注意され、苛立ちが募って大きな声で言い返してしまったというような場合、「攻撃的になったのは認知症のせいだ」とは単純にはいい切れないでしょう。

繰り返しになりますが、認知症の症状は一律ではないため、その変化が病気による症状なのかを判別するうえでは、普段のご本人をよく知る身近な人が「前と比べて明らかに違う」と感じるかどうかが重要なのです。

「前はこんなことなかったのに、同じような失敗を繰り返すようになった」「こんな場面で声を荒げる人じゃなかったのに、大きな声で怒鳴った」というような変化が見られる場合は、もしかしたら病気が背景にあるのかもしれないと疑い、注意して様子を見ていただくのがよいと思います。

ご家族が受診を嫌がる場合の対応方法

身近なご家族に以前とは明らかに違う変化が見られ、「もしかしたら認知症かもしれない」と思ったら、早めに医療機関へ相談してほしいと思います。ご本人には自覚症状がないことがほとんどなので、「最近は治療法も進んできているみたいだから、一度もの忘れ(認知症)の検診を受けに行ってみない?」などと声を掛けて受診を促すのがよいでしょう。

受診を促すタイミングとしては、本人の判断力がある程度しっかりあり、ご家族からみて「前と少し違うな」と感じる段階が最もスムーズです。無理やり医療機関に連れて行こうとしたり、何度も繰り返し受診するよう言ったりすると、本人とご家族の関係がこじれてしまい、早期の段階での受診が望めなくなってしまいます。受診に対する拒否感が強くなってしまうと医療との連携を作ることが困難になってしまいますので、できるだけそういう状況にならないようにすることが大切です。

ご家族からうまく伝えられない場合は、先にかかりつけ医(普段かかっている内科などで構いません)に相談し、かかりつけ医から本人に話をしてもらうという方法もあります。

もし、どうしても医療機関を受診したくないと本人が拒否する場合は、医療ではなくケアのほうから支援につなげるのがよいと思います。

相談窓口としては、各市区町村の「地域包括支援センター」があります。地域包括支援センターには、認知症が疑われる人に対して早期の段階から包括的なサポートを行う「認知症初期集中支援チーム」が設置されています。このチームは、認知症が疑われる人に対して早期に対応ができるような支援体制を築くことを目的としており、医師や看護師、保健師、社会福祉士などの専門家から構成されています。

認知機能の低下によって日常生活に何らかの支障が出ている場合、薬による治療よりも必要なサポート体制を構築するほうが大事です。ご本人とご家族の関係がよくない状態になっている場合、地域包括支援センターへの相談を通じて第三者が間に入ることで、関係がよくなるということもあります。ご本人のためにも、ご家族のためにも、家の中で抱え込まず、早期の段階で専門家に相談するという方法を取っていただきたいと思います。

医療機関を受診する前に行っておきたいこと

認知症を疑って医療機関を受診した場合、医師はこれまでの経過や現在の症状などについて、詳しい聞き取りを行います。先ほど述べたように、認知症かどうかを見極める重要なヒントは、身近なご家族でないと分からない「これまでとは明らかに違う変化」です。「家の鍵を何度もなくす」「駐車がうまくいかず、車庫に何度もぶつける」というように、それまではなかった失敗がみられるようになったら、いつ頃からそういうことが起こるようになったかをぜひ整理しておいてください。

明らかな失敗でなくても、例えば「服のたたみ方がちょっとおかしい」「前は整理されていたタンスの中が雑然としている」「賞味期限切れの食品がそのまま残っている」など、日常の中に変化がみられることもあります。こうした変化は、本来のその人を本当によく知っている人でなければ気づくことができません。けれど、こうした日常の中の変化こそが認知症の症状の本体なのです。日常生活の能力がどのような状態かは、診察室だけでは私たち医師には分からないため、ご家族にはその部分を整理して書き留めておいていただければと思います。

問診のほかには、MRI検査や高次脳機能検査、採血などの検査を行い、それらの結果を総合して診断を付けます。初診から診断までの期間は、1~2週間ほどです。当院の患者さんは75歳以上の方が多いですが、ご家族に促されて気乗りしないまま受診される方も少なくありません。「自分が認知症かもしれない」ということを認めたくない気持ちになるのは当然です。そんな方に対しては、「80代後半なら4割近くが認知症になる。認知症は長生きしたら当たり前の病気で、付き合っていくのが普通」ということを事前にお話しするようにしています。そうすることで、認知症という診断に対する受け止め方が違ってきますし、治療に対して前向きな気持ちを持っていただけることが増えます。

認知症は、長生きしたからこそ現れる症状であり、ある意味では致し方ないものなのです。認知症を深刻な病気として捉えるのではなく、長寿の時代に付き合っていくものの1つと捉えていただきたいです。その上で、患者さん1人ひとりの状況に合わせて適切な対応や治療を考えていくことが大切だと思います。

【参考文献】

取材・監修にご協力いただいた先生

吉山 容正(よしやま やすまさ)先生

稲毛神経内科・メモリークリニック院長

1986年に北海道大学医学部卒業後、千葉大学医学部附属病院で物忘れ外来を2016年3月まで20年にわたり担当。2003年より千葉東病院神経内科医長、診療部長として神経難病の治療、認知症の治験専門外来を担当し、数多くの認知症治療薬の開発にも携わる。2016年7月、稲毛神経内科・メモリークリニックを開設。日本認知症学会専門医・理事、日本神経学会神経内科専門医・指導医・評議員、日本老年精神学会専門医・評議員。※掲載している情報は、記事公開時点のものです。